花开满园莺歌声,夏日六月暖阳光。为深化课堂教学改革,促进三年内新上岗小学数学教师的专业成长,6月12日,吴江区三年内数学新教师齐聚震泽实验小学,参加小学数学学科中心专题研讨活动。本次活动聚焦核心素养的课堂实践与期末复习的有效策略,为初入杏坛的青年教师们提供了理论指导与实践引领。

一.课堂展示:聚焦核心素养,演绎精彩课堂

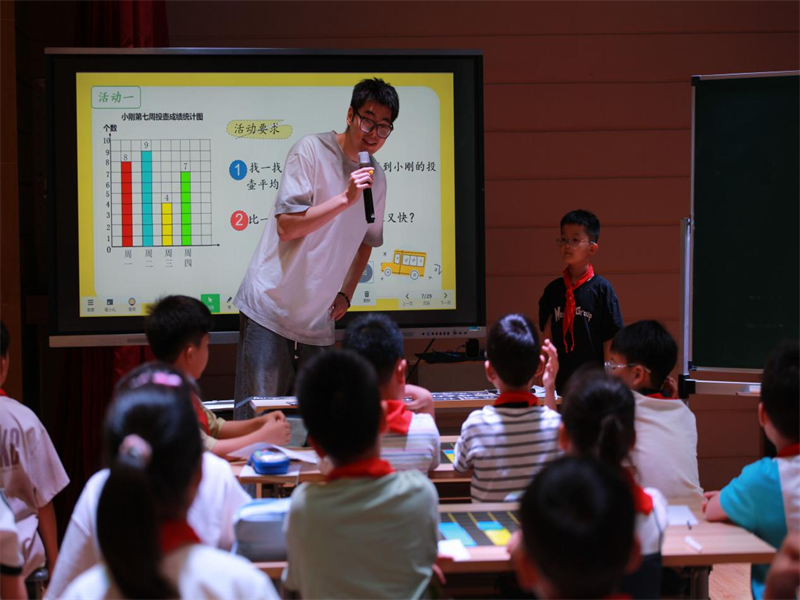

震泽实验小学陆宇东老师执教了四年级上册《平均数》一课,他精心设计了一系列教学活动,有效引导学生逐步构建对平均数的理解。

课前,陆老师巧妙地从生活实例入手——通过“拿走挡板水面趋平”的现象,初步渗透了平均数的“趋中意识”,为后续学习埋下伏笔。

进入新课环节,他创设了“趣味运动会”的生动情境,引发了学生的认知冲突:比较两位同学的成绩时,是看“最好成绩”还是“总数”?学生在自主讨论中发现这两种方法都不尽合理、公平。陆老师适时启发学生思考:能否找到一个数来代表两位同学的整体水平?这个数不能是某一次的具体成绩。此时,他引导学生联系课前“水面变平”的游戏,思考如何让每次成绩“变平”,即变得相同。

在探索求解平均数的方法时,陆老师大胆放手。学生通过思考和操作,发现既可以通过计算总和再平均(计算法),也可以通过“移多补少”的方式(操作法)来达到“变平”的目的。有了寻找第一位同学平均数的成功经验,学生们很快便掌握了方法,顺利求出了第二位同学的平均成绩,并一致选择平均数更高的小刚参加比赛,深刻体会到平均数的代表性。

为深化对平均数概念的理解,陆老师设置了关键性问题链:

“周四的成绩7和平均数7意义相同吗?”——引导学生辨析具体数据与整体代表值的区别。

“平均数是6,为什么没有一天的成绩恰好是6?”——揭示平均数的虚拟性(非实际存在的某个数据)。

“小刚星期五成绩的变化会带来什么影响?”——让学生观察数据变动对平均数的影响,感知平均数的敏感性。

在数据分析环节,学生借助统计图,直观地观察到平均数总是介于最大值和最小值之间,并能概括出“比最大数小,比最小数大”这一重要特征。

课堂尾声,陆老师将知识应用于生活实际,设计了“下水游泳是否安全”和“商场选饭店”两个具体情境问题。这些富有现实意义的问题极大地激发了学生的学习兴趣,促使他们运用所学知识解决问题,从而加深了对平均数意义和价值的理解。

整堂课结构清晰,层层递进,陆老师通过有效的问题引导、充分的探索空间和贴近生活的情境创设,成功地帮助学生建构了平均数的核心概念,并深刻理解了其代表性、虚拟性和敏感性三大特性,充分展现了执教者对学生核心素养培养的关注和扎实的课堂节奏把控能力,为观摩教师提供了宝贵的示范。

来自南师大吴江实验小学的马静老师执教了四年级上册《除数是整十数的除法》一课,为观摩教师呈现了一堂扎实高效的计算教学示范课。

马静老师精准把握教学起点,从复习“整十、整百数除以一位数”入手,有效激活学生的已有知识储备。她巧妙搭建新旧知识间的桥梁,引导学生通过比较旧知与新知的异同点,自然地实现知识迁移,自主构建起“除数是整十数的除法”的计算方法框架。

课堂中,马老师尤为重视学生对计数单位本质的理解。她通过清晰的教学设计和适时的引导,着力强化学生对笔算过程中“商的位置”这一关键点的掌握。学生不仅学会了“怎么算”,更在理解“为什么这样算”(算理)的基础上,深化了对算法本身的认识和应用能力。这种算理与算法并重的教学方式,有效夯实了学生的计算基础,提升了运算素养。

整堂课结构严谨,层次分明,学生在马老师的引导下学得扎实有效,充分展现了计算教学的逻辑性和高效性,为在座的新教师们如何上好计算课提供了宝贵的思路。

专家引领:深研运算本质,启迪教学智慧

研讨环节中,常熟市教研室徐建文主任对陆宇东、马静两位老师的展示课进行了专业而精准的点评。

徐主任高度赞赏了两位老师的课堂设计理念。 他特别指出:

陆宇东老师的课堂设计巧妙,其引入的“水面趋平”游戏环节蕴含了重要的“趋中意识”,这与学生的生活经验高度契合,能自然地引导学生萌发“移多补少”的数学思想。课堂上设置的“比较方法”矛盾冲突,有效激发了学生的内在学习需求。整节课逻辑清晰,环环相扣,充分调动了学生的参与热情和学习兴趣。

马静老师的课堂则展现了扎实的教学功底和清晰的结构化设计。她引导学生运用包含除法的思路解决除法问题,重难点把握精准。整堂课注重让学生通过探索自主发现计算方法,有效激发了学生的主动性和积极性,切实培养了学生发现问题、解决问题的能力。

随后,徐建文主任带来了题为《四则运算的意义和教学思考——以“加法”和“乘法”为例》的专题讲座。

徐主任首先厘清了加法和乘法的核心定义,并结合新教材中的具体情境,深入阐述了如何在实际教学中帮助学生理解这两种基础运算。

加法教学的四阶进阶: 徐主任以“0~5的加法”、“6~9的加法”等实例说明,新教材旨在借助学生的数数经验认识加法,深刻感悟数与运算的内在联系。他强调,加法教学需引导学生理解基数意义,丰富对加法的认识,并初步感知交换律等运算律。徐主任清晰地勾勒出加法理解的四个进阶层次:

1.“添上”用加法 (情境:增加物品)

2.“合起来”用加法 (情境:合并集合)

3.“求原来有多少”用加法 (情境:逆推复原)

4.“比较求大数”用加法 (情境:已知相差量和小数,求大数)

他特别指出,加法意义的理解必须紧密结合直观模型和具体情境。

乘法意义的四维路径: 对于乘法,徐主任则从四个维度阐述了其意义的进阶路径:

1.等量组的聚焦 (如:几个几相加)

2.倍数关系/缩放 (如:一个数的几倍)

3.矩形面积模型 (长×宽)

4.组合模型 (笛卡尔积,如:搭配问题)

徐主任强调,乘法的意义远非单纯的计算技巧。教师必须能够清晰阐释这四种不同层面的意义,并将其置于丰富多元的情境中,为学生构建坚实、全面的乘法概念基础。

讲座最后,徐主任特别指出,实现高质量教学的前提,在于教师自身必须具备“对基础数学知识的深刻理解”。这一核心素养是有效实施教学、引导学生深度学习的基石。

徐主任的讲座既有理论深度,又紧密联系教学实际,为在座教师理解运算本质、优化教学策略提供了极具价值的理论指导和实践启示。

三.精准指导:区教研室凌建青老师为新教师期末复习“划重点”

凌老师首先高度评价了展示课的示范作用和讲座的启发性。他着重强调,新教师们在期末复习阶段,务必转变观念,避免陷入“题海战术”的误区。他给出了清晰、可操作的复习路径建议:

1.聚焦“错”源,精准诊断:在综合练习中,要深入分析并整理出学生普遍存在的问题(典型错题)。不要满足于学生“做错了”,更要精准定位这个错误背后关联的是哪个核心知识点。

2.回归教材,溯源固本:高度重视教材(数学书)的基础性作用。针对诊断出的问题点,认真查阅教材,梳理出与这些知识点对应的、教材上的典型例题和习题。凌老师特别强调:期末试卷命题的核心依据是教材!不要把大量精力耗费在各种教辅资料的偏题、怪题上钻牛角尖。

3.靶向练习,精讲精练:整理出教材上的关键习题类型,精心设计半节或一节“微专题”课。针对学生普遍存在的薄弱点进行集中、精准的强化练习和讲解。这比泛泛地做几套卷子更有效。

4.及时验证,闭环反馈:在靶向练习后,设计简洁有效的检测(可以是几道小题),验证学生是否真正解决了之前暴露的问题。形成“发现问题(诊断)-回归教材(溯源)-靶向练习(解决)-效果验证(反馈)”的复习闭环。

凌老师语重心长地指出:“教材是教学的‘根’和‘本’。把教材上的习题研究透、让学生掌握好,才是期末复习取得实效的关键。青年教师要沉下心来,把功夫用在‘刀刃’上,用好教材这个最权威、最基础的资源。”

本次小学数学学科中心专题研讨活动,不仅为新教师们呈现了高水平的示范课堂和前沿的学科讲座,更通过凌建青老师极具针对性和实操性的期末复习指导,为他们指明了方向,解决了困惑。活动聚焦新教师成长需求,强调立足教材、精准复习、高效提质的理念,为新教师们站稳讲台、提升教学质量注入了强劲动力。

苏ICP备2022047387号

苏ICP备2022047387号